আহমদ ছফার পর্যবেক্ষণ বনাম বর্তমান

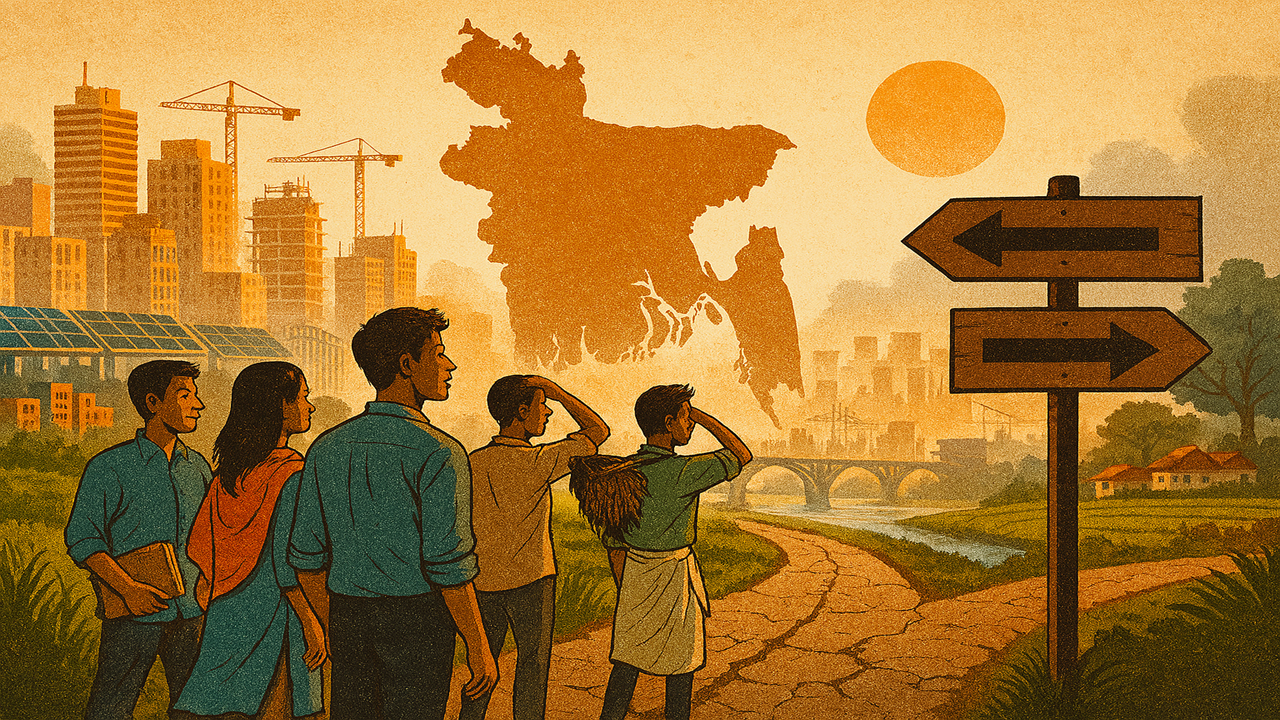

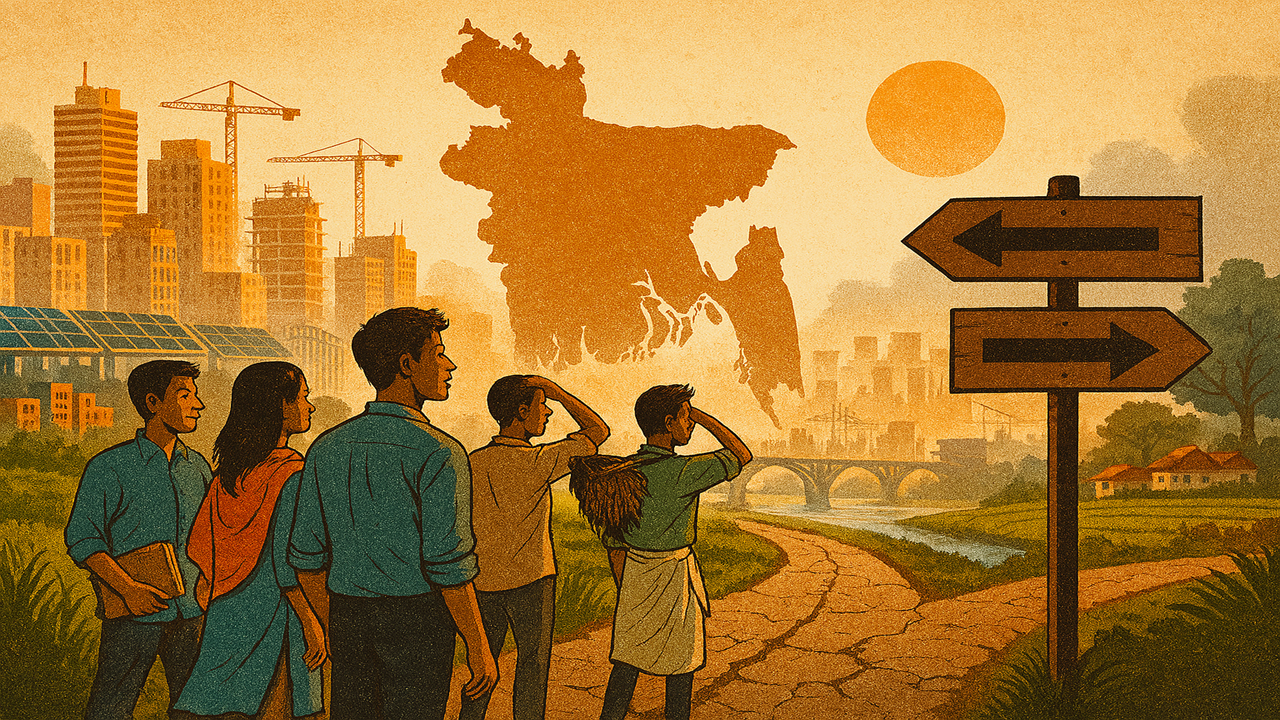

সমাজ ও অর্থনীতি: পঞ্চাশ বছর পর কোন পথে বাংলাদেশ?

সমাজ ও অর্থনীতি: পঞ্চাশ বছর পর কোন পথে বাংলাদেশ?

অর্ণব সান্যাল

একটি দেশ উত্তমরূপে তৈরি করতে তিনটি ক্ষেত্রে পরিপক্কতা লাভ খুবই জরুরি। বিশেষ করে দেশ হিসেবে অভ্যুদয়ের পরই এই প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়। এরপর দিনকে দিন এই প্রয়োজনীয়তা প্রকট হতে থাকে।

এই তিনটি ক্ষেত্র হলো—রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি। এ লেখায় সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে আলাপ হবে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার ৫০ বছর পরের অবস্থার সাথেই তুলনা হবে আগের সময়ের। এক্ষেত্রে ১৯৭২ ও ১৯৯৭—এই দুই কালক্রমের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং সর্বতোভাবে একজন স্বাধীন চিন্তক আহমদ ছফার শরণাপন্ন হয়েছি। এরপর ২০২৫–ও আসবে। ১৯৭২ সালে আহমদ ছফা লিখেছিলেন ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’। এর ২৫ বছর পরে এই লেখাটির ধারাবাহিকতা মেনে ছফা লিখেছিলেন একটি ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা’। এবার এই দুই লেখার আলোকেই এ দেশের বর্তমান গতিপথের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যাক।

রাজনীতিকে যেভাবে দুর্নীতিপরায়ণ করা হয়েছে এবং এন্তার অনৈতিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেভাবেই এই দেশটার অর্থনীতিও হয়ে উঠেছে লুটপাটতন্ত্রের আখড়া। ১৯৭২ ও ১৯৯৭—২৫ বছরের ব্যবধানে এই দুটি সালে লেখা রচনায় আহমদ ছফা মূলত দেশীয় অর্থনীতির বিদেশি সাহায্যনির্ভরতার দিকে সমালোচনার তির ছুঁড়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে লেখা ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা’য় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেখা গেল সারা দেশে একটা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে…সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় একদল মানুষ রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হয়ে উঠলেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁরা কেউ স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা–বাণিজ্য কিংবা শিল্প–কারখানার মাধ্যমে আয় করেননি।’ আহমদ ছফার কথা অনুযায়ী, স্বাধীনতার আগে দেশে মাত্র একজন কোটিপতির অস্তিত্ব থাকলেও, পরে তা হয় হাজারে হাজার। তাঁর ভাষায়, ‘একটি ছোট দরিদ্র দেশে এই পরিমাণ ধনিকের উত্থান, সেটা নির্লজ্জ লুণ্ঠনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।’

ছফার লেখাকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরে নিলে বলতে হয়, বর্তমানে যেভাবে এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে, তা আসলে স্বাধীনতার পরপর চালু হওয়া ধরনেরই উত্তরাধিকার। যে কোটিপতিদের সংখ্যার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ছফা, তা এখন লাখ ছাড়িয়েছে।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, দেশের ব্যাংক খাতে এখন কোটি টাকার বেশি জমা থাকা হিসাবের সংখ্যা লাখের বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের মার্চ শেষে এই ধরনের হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২১ হাজার ৩৬২টি। জুন শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টি। অর্থাৎ, তিন মাসেই নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৫ হাজারের বেশি কোটি টাকার হিসাব। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিভিন্ন ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে—এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৪৫৭টি।

অর্থাৎ, এ দেশে কোটিপতি হিসাবের অভাব নেই। বরং বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। আর যত কোটি বাড়ছে, তত বাড়ছে অর্থপাচার। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (২০১৪ সালের হিসাব বাদে) ছয় বছরে বাংলাদেশ থেকে ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ৯০ টাকা ধরা হলে স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সময়ে গড়ে প্রতি বছর পাচার হয়েছে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকার বেশি।

এবার অদ্ভুত এক বৈপরীত্য দর্শন করা যাক। বছর তিনেক আগে দেশীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দিতে ইচ্ছা না থাকার খবর। কর্মকর্তা–কর্মচারীরা তো এমন হবেনই। কারণ তাদের সরকারই তো টাকা পাচারের হিসাব গোপন রাখতে চায়! জিএফআইয়ের প্রতিবেদনে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ২০১৮ সাল পর্যন্ত হিসাব দেওয়া হলেও বাংলাদেশের দেওয়া ছিল ২০১৫ সালের আগের। ১ বছর আগেও দৃশ্যটি এমনই ছিল। অর্থপাচারের প্রসঙ্গে তখন এমন ভঙ্গি নেওয়া হতো, যেন এই কাজটি এ দেশে হয়ই না! এখন অবশ্য পাচার করা অর্থ উদ্ধারে নানা আস্ফালন শোনা যায়, তবে অর্থ ফেরত আসার খবর আর পাওয়া যায় না।

তো, সরকারের পক্ষ থেকে যদি এভাবে টাকা পাচারকারীদের সুরক্ষা দেওয়া হয়, পাল্টা পদক্ষেপ নিতে এত কষ্ট হয়, পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনলে করের বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় এবং ফি বছর কালো টাকার মালিকদের টাকা সাদা করার মেশিন সরবরাহে উদারহস্ত থাকে, তবে এ দেশের সরকারি কর্মচারীরা কী শিখবেন? কী শিখবেন সাধারণ করদাতারা? কী শিখবেন সাধারণ নাগরিকেরা?

সবাই আসলে শিখবেন যে, ‘চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা’! সেই সঙ্গে এও বুঝে আশ্বস্ত থাকবেন যে, ‘ধরা না পড়লে চুরি একটি বড় বিদ্যা এবং ধরা পড়লেও চুরি একটি বড় বিদ্যা’। কারণ এ দেশে সরকারিভাবে (যে কোনো সরকারের আমলেই) চুরির ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাই এতদঅঞ্চলে নাট–বল্টু কিনতে কোটি টাকা লাগে, সচিবেরা যান বিদেশে জমি মাপা বা টাগবোট চালানো শিখতে ইত্যাদি ইত্যাদি।

চুরি বা ডাকাতি বা দুর্নীতিকে নৈতিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছে এ দেশে। এতে করে সাধারণ নাগরিকেরা ধরেই নিয়েছেন যে, ‘ঘুষ না দিলে সরকারি কোনো কাজ হয় না’। বেসরকারি খাতেও দুর্নীতি এখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। দুর্নীতি হলে কোথাও অভিযোগ করবেন, তারও উপায় নেই। রক্ষকই যে ভক্ষক! ২০২১ সালের খানা জরিপে দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে চিহ্নিত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এই খাতের বিভিন্ন শাখায় সেবা নিতে গিয়ে ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। টিআইবি প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর পরে যথাক্রমে পাসপোর্টে দুর্নীতির শিকার ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ, বিআরটিএ ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ, বিচারিক সেবা খাতে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ভূমি সেবায় দুর্নীতির শিকার ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ। বাদ আর আছে কী? আর এমন পরিস্থিতিতেই মনে হয় দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দুর্নীতির বর্তমান পর্যায়কে গ্রহণযোগ্য মনে করতে শুরু করেছে। বছর কয়েক আগে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এবং সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের (সিআইপিই) পরিবারভিত্তিক একটি জরিপে এমন তথ্যই পাওয়া গিয়েছিল।

এ তো গেল চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আগের অবস্থা। এখনো পরিস্থিতি তথৈবচ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দেওয়া দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৪-এ বাংলাদেশের স্কোর ২০২৩–এর তুলনায় এক পয়েন্ট কমে ২৩ এবং উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থানের দুই ধাপ অবনতি হয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৫১তম। টিআই বলছে, বাংলাদেশের এবারের স্কোর ২০১২ সাল থেকে গত ১৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

অর্থাৎ, দুর্নীতির অবনতিতে বাংলাদেশ ক্রমশ নামছে। এই দেশের পরিস্থিতি এমন যে, অন্তহীন দুর্নীতির শিকার হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এখানে শিকার হন প্রচণ্ড মাত্রার হয়রানিরও। কখনো কখনো এই হয়রানি দুর্নীতি করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো এটি শুধুই অন্যকে ‘নিচু’ প্রমাণের জন্য করা হয়ে থাকে। এখানেও শাসক ও শোষিত নামের দুটি শ্রেণি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক পক্ষ শুধু শাসন করেই যাবে, আর অন্য পক্ষের ভবিতব্য শোষিত হওয়া। তাদের জন্য আছে গলায় পা চেপে বা চুষে–চিবিয়ে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা। এ জন্য কখনো রাতারাতি বাড়ে সয়াবিন তেলের দাম, আবার কখনো দাম বাড়ে ডিজেল–পেট্রলের। আর চাল–ডালসহ অন্য ভোগ্যপণ্যের দামের কথা নাইবা তুলি। সেখানে আছে মাৎস্যন্যায়ের অবিকল রূপ! বিশ্ববাজারে দাম কমলেও অযাচিতভাবে দাম বাড়িয়ে মানুষের পকেট কাটাতে আমাদের জুড়ি মেলা ভার। এবং সেক্ষেত্রে অভ্যুত্থান বা বিপ্লব—কোনো কিছুই খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারছে না আদতে।

বছর পঁচিশেক আগে আহমদ ছফা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বিদেশি সাহায্যের প্রতি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি গড়ে উঠলে কিছুটা হলেও সেন্স অব বিলংগিং তৈরি হতে পারত, মানুষের কিছুটা উন্নতি হতো। সেভাবে ধরলে এটি ঠিক যে, বর্তমানে বাংলাদেশ বিদেশি সহায়তার প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তবে সহায়তা থেকে বেরিয়ে আসার পর এক অর্থে দেশের ভেতরেই এক শোষণযন্ত্র তৈরি করে ফেলেছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি। জাতীয় বুর্জোয়ার বদলে ধনিক শ্রেণি সৃষ্টি করেছে জাতীয় লুটেরাতন্ত্র। এই ধনিক শ্রেণিটির অধিকাংশই আবার হুট করে তৈরি হওয়া, এক কথায় ‘নুভো রিশ’। সাধারণ গণিতের হিসাবে গড়মিল লাগিয়ে হুট করে ধনী হওয়ার উপায় একটাই থাকে, বাঁকা পথ। এই নুভো রিশ’দের কোনো সাংস্কৃতিক মান নেই, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা নেই। তারা শুধু যেনতেন উপায়ে অর্থ উপার্জনকেই মোক্ষ বলে মনে করেন। এমন সকরুণ পরিবেশে কোনো ন্যায় থাকে না, কোনো বিচার থাকে না, থাকে শুধু এক ধরনের একচেটিয়া অর্থনীতি। যেখানে মাথাপিছু আয় হাজার হাজার ডলার ছাড়ালেও, সুবিধাভোগী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নন–এমন মানুষদের মাথাব্যথা কমে না মোটেও। তারা টিসিবির ট্রাকের পেছনে রোদে–বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকেন, মহামারির মতো অকস্মাৎ দুর্যোগে পড়লেই অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খান, হাত পাততে বাধ্য হন মধ্য থেকে নিম্নবিত্ত—সবাই। কারণ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত সমীক্ষায় জানা যায়, ৮০ শতাংশের বেশি দরিদ্র মানুষ কোনো ধরনের সঞ্চয়ই করেন না! করবেনই বা কীভাবে? তবে বিদেশে পাচার হবে কার টাকা?

ঠিক এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেই এই দেশের সমাজব্যবস্থাটিতেও কেমন যেন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা এমন এক সমাজ গত ৫০ বছরে তৈরি করেছি, যেখানে শুধু সন্দেহের বশে গুজবে কান দিয়ে একজন মা’কে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চলে ক্ষমতার সমর্থন নিয়ে। দেশের তথাকথিত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে চুরি–ছিনতাইয়ের অপবাদ তুলে একজন ব্যক্তিকে খাইয়ে–দাইয়ে এরপর পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমরা একটি চরম সাম্প্রদায়িক, অমানবিক ও বিভক্ত সমাজ সৃষ্টির প্রতিটি উপকরণকে হাজির করে ফেলেছি। এ দেশে চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষ কর গুণে বের করা সম্ভব। আর ছদ্ম প্রগতিশীলদের চিহ্নিত করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। এ সত্য স্বীকার করতেও পারেন, আবার চোখ বুজে প্রলয় এড়িয়েও যেতে পারেন। তাতে অবশ্য বাস্তবতার খুব একটা হেরফের হবে না, শুধুই ভাবমূর্তি রক্ষা হওয়া ছাড়া!

এই সমাজে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশকে পেছনে ফেলে রাখতে যারপরনাই চেষ্টা চলে, ঘরে নিজের মা–বোন রেখে অন্যের মা–বোনকে যৌন হয়রানি করা এখানে ‘শখ’। আর নারীর প্রতি সহিংসতা? সে তো চলতেই থাকে, সারা দেশের মানুষের যূথবদ্ধ একটি কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বাংলাদেশে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল যৌথভাবে একটি জরিপ করেছে। এই ‘নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ২০২৪’–এ জানানো হয়েছে, দেশে প্রতি চারজন নারীর মধ্যে তিনজনের সঙ্গে জীবনে অন্তত একবার জীবনসঙ্গী বা স্বামী সহিংস আচরণ করেছেন। এক্ষেত্রে শারীরিক, যৌন, মানসিক, অর্থনৈতিক সহিংসতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের শিকার হয়ে থাকেন নারী। আর দেশের ৭০ ভাগ নারী তাঁদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও শারীরিক, যৌন, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হন। জরিপে বলা হয়েছে, নারীর জীবদ্দশায় স্বামী বা জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে সহিংসতার বিস্তৃতি এখনো ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ, এটি উচ্চমাত্রায় রয়েছে। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে যে, এ দেশে নারীরা আপন বা পর—সবার মাধ্যমেই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

আবার ইউনেসকোর ‘গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং-২০২২’ শীর্ষক প্রতিবেদনে একদা উঠে এসেছিল যে, নারীদের বাইরে চাকরি করা ঠিক নয় বলে মনে করেন এ দেশের ৮৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। দুঃখের বিষয় হলো, এ দেশে কারও পছন্দসই পোশাক পরার অধিকার শারীরিক লাঞ্ছনার ঝুঁকিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আমরা সর্বোপরি একটা গসিপসর্বস্ব, অযৌক্তিক, পুঁথিজ্ঞান সমৃদ্ধ মূঢ় ও কুৎসাপ্রিয় সমাজে পরিণত হচ্ছি। ফেসবুক আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যদিও আমরা ঠোঁটকাটা নই, সব ক্ষেত্রে আমরা মুখ খুলি না, বিশেষ করে মোরা ক্ষমতার পূজারী। বলতেই পারেন যে, কোন সমাজে ক্ষমতা পূজিত হয় না? হ্যাঁ, তা ঠিক। ক্ষমতা সর্বসমাজেই আদরণীয়। তবে এ সমাজের মতো নির্লজ্জ মেরুদণ্ডহীন তোষণ নিশ্চয়ই অন্য কোথাও মেলা ভার!

আর এ কারণেই হয়তো এ দেশের মানুষ খুব একটা শান্তিতে থাকে না। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি) প্রকাশিত গ্লোবাল পিস ইনডেক্স (জিপিআই)–২০২৫ বা শান্তি সূচক অনুযায়ী, গতবারের চেয়ে ৩৩ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১২৩। এই সূচকটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থা পরিমাপ করে। আইইপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের এখনকার স্কোর ২.৩১৮। গত বছর ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ৯৩তম স্থানে। ২০২৫ সালের গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে শান্তিপূর্ণতার সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে কিছু উন্নতি হলেও, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্কোর ১৩.২ শতাংশ কমেছে।

অশান্তি বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো, নেতিবাচক অভিজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া। শান্তি কমে যাওয়ার সাম্প্রতিক হিসাবই বুঝিয়ে দেয় যে, এ দেশের মানুষ কতটা নেতিবাচকতার মধ্যে দিনাতিপাত করেন!

তো এত নেতিবাচকতার মধ্যে ইতিবাচক কী আছে? বা কী কী করলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার স্তূপকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যাবে? কিংবা স্তূপের উচ্চতা কমানো যাবে?

আহমদ ছফা ১৯৯৭ সালে লিখেছিলেন, ‘…বামপন্থী রাজনীতির সার্বিক উত্থান ছাড়া এই দেশটির মুক্তি সম্ভব নয়…।’ তিনি জোর দিয়েছিলেন ‘মুৎসুদ্দি শ্রেণি’র হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটি নিয়ে নেওয়ার ওপর। এটি হয়তো বলা যায় যে, এ দেশে যে ঘরানার ক্ষমতা ও অর্থলোভী রাজনৈতিক কাঠামো বর্তমান, সেখানে বামপন্থা এক ধরনের আদর্শিক বিকল্প হতে পারত। সমস্যা হলো, গত ২৫ বছরে এ দেশের বামপন্থী আন্দোলনের শেষ আশাটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বহুধাবিভক্ত এ দেশের বামপন্থী দলগুলো একে–অপরকে খোঁচাতে এবং নিজেদের প্রখ্যাত ‘ইন্টারনাল স্ট্রাগল’কে ইটারনাল রূপ দিতেই বেশি ব্যস্ত। এ দেশের বর্তমান বামপন্থী নেতৃত্বের পক্ষে আর কখনোই ন্যায়বিচারের দাবি তোলা সম্ভব নয়। কারণ ন্যায়–অন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি তারাও অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে চীন বনাম রাশিয়া কিংবা ভারত বিতর্কের আড়ালে। ‘বামপন্থী’ শব্দটিরই এখন যতটুকু যা গ্ল্যামার অবশিষ্ট আছে, নেতৃত্ব বা আন্দোলনের কোনো কিছুই নেই।

ফলে আমাদের সামনে ‘এ আমাদের কী হলো!’ বা ‘আমরা কী এমন দেশ চেয়েছিলাম!’ টাইপের ‘সুশীল’ হা–হুতাশ ছাড়া আপাতত করার কিছু নেই। কারণ সমাধানের যে দীর্ঘ তরিকা ও পথ আছে, সেটি অনুসরণ করা এবং তা ধরে হেঁটে যাওয়া এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন চাইলেও পরিবর্তন আনা কষ্টসাধ্য, কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্র অনিয়মের ঝুলকালিতে কলুষিত হয়ে গেছে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান যে আশার প্রদীপ জ্বেলেছিল, সেই প্রদীপের তেলও শুকিয়ে শেষ। বোঝা হয়ে গেছে যে, যাই ঘটুক না কেন, নষ্ট করা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া আমাদের মজ্জাগত স্বভাব।

তাই বলে কি সমাধান একেবারেই নেই? আছে। যদি কোনো দিন সৌভাগ্যদেবী আমাদের সাচ্চা মানুষ হওয়ার বর দেন, তবেই হয়তো এসে যাবে এক সত্যিকারের ‘বিপ্লব’। এর জন্য নিজেদের যেমন ঠিক হতে হবে, তেমনি ঠিক করতে হবে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য–উদ্দেশ্যও। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা আসলে কী চাই! নইলে আমরা এই বিশ্ব চরাচরের নিকষ ব্ল্যাকহোলের দিকেই যেতে থাকব শুধু, নাসা ডার্ট ছুঁড়েও আমাদের সেই কক্ষ থেকে চ্যুত করতে পারবে না!

লেখক: বার্তা সম্পাদক, চরচা

একটি দেশ উত্তমরূপে তৈরি করতে তিনটি ক্ষেত্রে পরিপক্কতা লাভ খুবই জরুরি। বিশেষ করে দেশ হিসেবে অভ্যুদয়ের পরই এই প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়। এরপর দিনকে দিন এই প্রয়োজনীয়তা প্রকট হতে থাকে।

এই তিনটি ক্ষেত্র হলো—রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি। এ লেখায় সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে আলাপ হবে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার ৫০ বছর পরের অবস্থার সাথেই তুলনা হবে আগের সময়ের। এক্ষেত্রে ১৯৭২ ও ১৯৯৭—এই দুই কালক্রমের তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক এবং সর্বতোভাবে একজন স্বাধীন চিন্তক আহমদ ছফার শরণাপন্ন হয়েছি। এরপর ২০২৫–ও আসবে। ১৯৭২ সালে আহমদ ছফা লিখেছিলেন ‘বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস’। এর ২৫ বছর পরে এই লেখাটির ধারাবাহিকতা মেনে ছফা লিখেছিলেন একটি ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা’। এবার এই দুই লেখার আলোকেই এ দেশের বর্তমান গতিপথের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যাক।

রাজনীতিকে যেভাবে দুর্নীতিপরায়ণ করা হয়েছে এবং এন্তার অনৈতিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেভাবেই এই দেশটার অর্থনীতিও হয়ে উঠেছে লুটপাটতন্ত্রের আখড়া। ১৯৭২ ও ১৯৯৭—২৫ বছরের ব্যবধানে এই দুটি সালে লেখা রচনায় আহমদ ছফা মূলত দেশীয় অর্থনীতির বিদেশি সাহায্যনির্ভরতার দিকে সমালোচনার তির ছুঁড়েছিলেন। ১৯৯৭ সালে লেখা ‘সাম্প্রতিক বিবেচনা’য় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেখা গেল সারা দেশে একটা লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে…সরকারি ছত্রচ্ছায়ায় একদল মানুষ রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হয়ে উঠলেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁরা কেউ স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা–বাণিজ্য কিংবা শিল্প–কারখানার মাধ্যমে আয় করেননি।’ আহমদ ছফার কথা অনুযায়ী, স্বাধীনতার আগে দেশে মাত্র একজন কোটিপতির অস্তিত্ব থাকলেও, পরে তা হয় হাজারে হাজার। তাঁর ভাষায়, ‘একটি ছোট দরিদ্র দেশে এই পরিমাণ ধনিকের উত্থান, সেটা নির্লজ্জ লুণ্ঠনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।’

ছফার লেখাকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরে নিলে বলতে হয়, বর্তমানে যেভাবে এ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চলছে, তা আসলে স্বাধীনতার পরপর চালু হওয়া ধরনেরই উত্তরাধিকার। যে কোটিপতিদের সংখ্যার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ছফা, তা এখন লাখ ছাড়িয়েছে।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, দেশের ব্যাংক খাতে এখন কোটি টাকার বেশি জমা থাকা হিসাবের সংখ্যা লাখের বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের মার্চ শেষে এই ধরনের হিসাবের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২১ হাজার ৩৬২টি। জুন শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৩৩৬টি। অর্থাৎ, তিন মাসেই নতুন করে যুক্ত হয়েছে ৫ হাজারের বেশি কোটি টাকার হিসাব। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০২২ সালে বিভিন্ন ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে—এমন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৪৫৭টি।

অর্থাৎ, এ দেশে কোটিপতি হিসাবের অভাব নেই। বরং বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। আর যত কোটি বাড়ছে, তত বাড়ছে অর্থপাচার। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত (২০১৪ সালের হিসাব বাদে) ছয় বছরে বাংলাদেশ থেকে ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার পাচার হয়েছে। প্রতি ডলারের বিনিময়মূল্য ৯০ টাকা ধরা হলে স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৪ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এই সময়ে গড়ে প্রতি বছর পাচার হয়েছে প্রায় ৭৪ হাজার কোটি টাকার বেশি।

এবার অদ্ভুত এক বৈপরীত্য দর্শন করা যাক। বছর তিনেক আগে দেশীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দিতে ইচ্ছা না থাকার খবর। কর্মকর্তা–কর্মচারীরা তো এমন হবেনই। কারণ তাদের সরকারই তো টাকা পাচারের হিসাব গোপন রাখতে চায়! জিএফআইয়ের প্রতিবেদনে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ২০১৮ সাল পর্যন্ত হিসাব দেওয়া হলেও বাংলাদেশের দেওয়া ছিল ২০১৫ সালের আগের। ১ বছর আগেও দৃশ্যটি এমনই ছিল। অর্থপাচারের প্রসঙ্গে তখন এমন ভঙ্গি নেওয়া হতো, যেন এই কাজটি এ দেশে হয়ই না! এখন অবশ্য পাচার করা অর্থ উদ্ধারে নানা আস্ফালন শোনা যায়, তবে অর্থ ফেরত আসার খবর আর পাওয়া যায় না।

তো, সরকারের পক্ষ থেকে যদি এভাবে টাকা পাচারকারীদের সুরক্ষা দেওয়া হয়, পাল্টা পদক্ষেপ নিতে এত কষ্ট হয়, পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনলে করের বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় এবং ফি বছর কালো টাকার মালিকদের টাকা সাদা করার মেশিন সরবরাহে উদারহস্ত থাকে, তবে এ দেশের সরকারি কর্মচারীরা কী শিখবেন? কী শিখবেন সাধারণ করদাতারা? কী শিখবেন সাধারণ নাগরিকেরা?

সবাই আসলে শিখবেন যে, ‘চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা’! সেই সঙ্গে এও বুঝে আশ্বস্ত থাকবেন যে, ‘ধরা না পড়লে চুরি একটি বড় বিদ্যা এবং ধরা পড়লেও চুরি একটি বড় বিদ্যা’। কারণ এ দেশে সরকারিভাবে (যে কোনো সরকারের আমলেই) চুরির ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাই এতদঅঞ্চলে নাট–বল্টু কিনতে কোটি টাকা লাগে, সচিবেরা যান বিদেশে জমি মাপা বা টাগবোট চালানো শিখতে ইত্যাদি ইত্যাদি।

চুরি বা ডাকাতি বা দুর্নীতিকে নৈতিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছে এ দেশে। এতে করে সাধারণ নাগরিকেরা ধরেই নিয়েছেন যে, ‘ঘুষ না দিলে সরকারি কোনো কাজ হয় না’। বেসরকারি খাতেও দুর্নীতি এখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। দুর্নীতি হলে কোথাও অভিযোগ করবেন, তারও উপায় নেই। রক্ষকই যে ভক্ষক! ২০২১ সালের খানা জরিপে দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে চিহ্নিত করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এই খাতের বিভিন্ন শাখায় সেবা নিতে গিয়ে ৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। টিআইবি প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর পরে যথাক্রমে পাসপোর্টে দুর্নীতির শিকার ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ, বিআরটিএ ৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ, বিচারিক সেবা খাতে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ, স্বাস্থ্য খাতে ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ভূমি সেবায় দুর্নীতির শিকার ৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ। বাদ আর আছে কী? আর এমন পরিস্থিতিতেই মনে হয় দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দুর্নীতির বর্তমান পর্যায়কে গ্রহণযোগ্য মনে করতে শুরু করেছে। বছর কয়েক আগে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এবং সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের (সিআইপিই) পরিবারভিত্তিক একটি জরিপে এমন তথ্যই পাওয়া গিয়েছিল।

এ তো গেল চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আগের অবস্থা। এখনো পরিস্থিতি তথৈবচ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) দেওয়া দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২৪-এ বাংলাদেশের স্কোর ২০২৩–এর তুলনায় এক পয়েন্ট কমে ২৩ এবং উর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থানের দুই ধাপ অবনতি হয়ে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৫১তম। টিআই বলছে, বাংলাদেশের এবারের স্কোর ২০১২ সাল থেকে গত ১৩ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

অর্থাৎ, দুর্নীতির অবনতিতে বাংলাদেশ ক্রমশ নামছে। এই দেশের পরিস্থিতি এমন যে, অন্তহীন দুর্নীতির শিকার হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এখানে শিকার হন প্রচণ্ড মাত্রার হয়রানিরও। কখনো কখনো এই হয়রানি দুর্নীতি করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো এটি শুধুই অন্যকে ‘নিচু’ প্রমাণের জন্য করা হয়ে থাকে। এখানেও শাসক ও শোষিত নামের দুটি শ্রেণি সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক পক্ষ শুধু শাসন করেই যাবে, আর অন্য পক্ষের ভবিতব্য শোষিত হওয়া। তাদের জন্য আছে গলায় পা চেপে বা চুষে–চিবিয়ে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা। এ জন্য কখনো রাতারাতি বাড়ে সয়াবিন তেলের দাম, আবার কখনো দাম বাড়ে ডিজেল–পেট্রলের। আর চাল–ডালসহ অন্য ভোগ্যপণ্যের দামের কথা নাইবা তুলি। সেখানে আছে মাৎস্যন্যায়ের অবিকল রূপ! বিশ্ববাজারে দাম কমলেও অযাচিতভাবে দাম বাড়িয়ে মানুষের পকেট কাটাতে আমাদের জুড়ি মেলা ভার। এবং সেক্ষেত্রে অভ্যুত্থান বা বিপ্লব—কোনো কিছুই খুব একটা পরিবর্তন আনতে পারছে না আদতে।

বছর পঁচিশেক আগে আহমদ ছফা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বিদেশি সাহায্যের প্রতি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি গড়ে উঠলে কিছুটা হলেও সেন্স অব বিলংগিং তৈরি হতে পারত, মানুষের কিছুটা উন্নতি হতো। সেভাবে ধরলে এটি ঠিক যে, বর্তমানে বাংলাদেশ বিদেশি সহায়তার প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তবে সহায়তা থেকে বেরিয়ে আসার পর এক অর্থে দেশের ভেতরেই এক শোষণযন্ত্র তৈরি করে ফেলেছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি। জাতীয় বুর্জোয়ার বদলে ধনিক শ্রেণি সৃষ্টি করেছে জাতীয় লুটেরাতন্ত্র। এই ধনিক শ্রেণিটির অধিকাংশই আবার হুট করে তৈরি হওয়া, এক কথায় ‘নুভো রিশ’। সাধারণ গণিতের হিসাবে গড়মিল লাগিয়ে হুট করে ধনী হওয়ার উপায় একটাই থাকে, বাঁকা পথ। এই নুভো রিশ’দের কোনো সাংস্কৃতিক মান নেই, কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক উচ্চতা নেই। তারা শুধু যেনতেন উপায়ে অর্থ উপার্জনকেই মোক্ষ বলে মনে করেন। এমন সকরুণ পরিবেশে কোনো ন্যায় থাকে না, কোনো বিচার থাকে না, থাকে শুধু এক ধরনের একচেটিয়া অর্থনীতি। যেখানে মাথাপিছু আয় হাজার হাজার ডলার ছাড়ালেও, সুবিধাভোগী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত নন–এমন মানুষদের মাথাব্যথা কমে না মোটেও। তারা টিসিবির ট্রাকের পেছনে রোদে–বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকেন, মহামারির মতো অকস্মাৎ দুর্যোগে পড়লেই অথৈ জলে পড়ে হাবুডুবু খান, হাত পাততে বাধ্য হন মধ্য থেকে নিম্নবিত্ত—সবাই। কারণ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর পরিচালিত সমীক্ষায় জানা যায়, ৮০ শতাংশের বেশি দরিদ্র মানুষ কোনো ধরনের সঞ্চয়ই করেন না! করবেনই বা কীভাবে? তবে বিদেশে পাচার হবে কার টাকা?

ঠিক এমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেই এই দেশের সমাজব্যবস্থাটিতেও কেমন যেন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা এমন এক সমাজ গত ৫০ বছরে তৈরি করেছি, যেখানে শুধু সন্দেহের বশে গুজবে কান দিয়ে একজন মা’কে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা চলে ক্ষমতার সমর্থন নিয়ে। দেশের তথাকথিত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে চুরি–ছিনতাইয়ের অপবাদ তুলে একজন ব্যক্তিকে খাইয়ে–দাইয়ে এরপর পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমরা একটি চরম সাম্প্রদায়িক, অমানবিক ও বিভক্ত সমাজ সৃষ্টির প্রতিটি উপকরণকে হাজির করে ফেলেছি। এ দেশে চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষ কর গুণে বের করা সম্ভব। আর ছদ্ম প্রগতিশীলদের চিহ্নিত করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। এ সত্য স্বীকার করতেও পারেন, আবার চোখ বুজে প্রলয় এড়িয়েও যেতে পারেন। তাতে অবশ্য বাস্তবতার খুব একটা হেরফের হবে না, শুধুই ভাবমূর্তি রক্ষা হওয়া ছাড়া!

এই সমাজে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশকে পেছনে ফেলে রাখতে যারপরনাই চেষ্টা চলে, ঘরে নিজের মা–বোন রেখে অন্যের মা–বোনকে যৌন হয়রানি করা এখানে ‘শখ’। আর নারীর প্রতি সহিংসতা? সে তো চলতেই থাকে, সারা দেশের মানুষের যূথবদ্ধ একটি কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বাংলাদেশে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল যৌথভাবে একটি জরিপ করেছে। এই ‘নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ২০২৪’–এ জানানো হয়েছে, দেশে প্রতি চারজন নারীর মধ্যে তিনজনের সঙ্গে জীবনে অন্তত একবার জীবনসঙ্গী বা স্বামী সহিংস আচরণ করেছেন। এক্ষেত্রে শারীরিক, যৌন, মানসিক, অর্থনৈতিক সহিংসতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের শিকার হয়ে থাকেন নারী। আর দেশের ৭০ ভাগ নারী তাঁদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও শারীরিক, যৌন, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হন। জরিপে বলা হয়েছে, নারীর জীবদ্দশায় স্বামী বা জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে সহিংসতার বিস্তৃতি এখনো ৭০ শতাংশ। অর্থাৎ, এটি উচ্চমাত্রায় রয়েছে। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে যে, এ দেশে নারীরা আপন বা পর—সবার মাধ্যমেই নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।

আবার ইউনেসকোর ‘গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং-২০২২’ শীর্ষক প্রতিবেদনে একদা উঠে এসেছিল যে, নারীদের বাইরে চাকরি করা ঠিক নয় বলে মনে করেন এ দেশের ৮৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক। দুঃখের বিষয় হলো, এ দেশে কারও পছন্দসই পোশাক পরার অধিকার শারীরিক লাঞ্ছনার ঝুঁকিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আমরা সর্বোপরি একটা গসিপসর্বস্ব, অযৌক্তিক, পুঁথিজ্ঞান সমৃদ্ধ মূঢ় ও কুৎসাপ্রিয় সমাজে পরিণত হচ্ছি। ফেসবুক আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যদিও আমরা ঠোঁটকাটা নই, সব ক্ষেত্রে আমরা মুখ খুলি না, বিশেষ করে মোরা ক্ষমতার পূজারী। বলতেই পারেন যে, কোন সমাজে ক্ষমতা পূজিত হয় না? হ্যাঁ, তা ঠিক। ক্ষমতা সর্বসমাজেই আদরণীয়। তবে এ সমাজের মতো নির্লজ্জ মেরুদণ্ডহীন তোষণ নিশ্চয়ই অন্য কোথাও মেলা ভার!

আর এ কারণেই হয়তো এ দেশের মানুষ খুব একটা শান্তিতে থাকে না। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি) প্রকাশিত গ্লোবাল পিস ইনডেক্স (জিপিআই)–২০২৫ বা শান্তি সূচক অনুযায়ী, গতবারের চেয়ে ৩৩ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ১২৩। এই সূচকটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থা পরিমাপ করে। আইইপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বৈশ্বিক শান্তি সূচকে বাংলাদেশের এখনকার স্কোর ২.৩১৮। গত বছর ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ৯৩তম স্থানে। ২০২৫ সালের গ্লোবাল পিস ইনডেক্সে শান্তিপূর্ণতার সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২০২৩ সালে কিছু উন্নতি হলেও, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সামগ্রিক স্কোর ১৩.২ শতাংশ কমেছে।

অশান্তি বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো, নেতিবাচক অভিজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া। শান্তি কমে যাওয়ার সাম্প্রতিক হিসাবই বুঝিয়ে দেয় যে, এ দেশের মানুষ কতটা নেতিবাচকতার মধ্যে দিনাতিপাত করেন!

তো এত নেতিবাচকতার মধ্যে ইতিবাচক কী আছে? বা কী কী করলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার স্তূপকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যাবে? কিংবা স্তূপের উচ্চতা কমানো যাবে?

আহমদ ছফা ১৯৯৭ সালে লিখেছিলেন, ‘…বামপন্থী রাজনীতির সার্বিক উত্থান ছাড়া এই দেশটির মুক্তি সম্ভব নয়…।’ তিনি জোর দিয়েছিলেন ‘মুৎসুদ্দি শ্রেণি’র হাত থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠিটি নিয়ে নেওয়ার ওপর। এটি হয়তো বলা যায় যে, এ দেশে যে ঘরানার ক্ষমতা ও অর্থলোভী রাজনৈতিক কাঠামো বর্তমান, সেখানে বামপন্থা এক ধরনের আদর্শিক বিকল্প হতে পারত। সমস্যা হলো, গত ২৫ বছরে এ দেশের বামপন্থী আন্দোলনের শেষ আশাটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বহুধাবিভক্ত এ দেশের বামপন্থী দলগুলো একে–অপরকে খোঁচাতে এবং নিজেদের প্রখ্যাত ‘ইন্টারনাল স্ট্রাগল’কে ইটারনাল রূপ দিতেই বেশি ব্যস্ত। এ দেশের বর্তমান বামপন্থী নেতৃত্বের পক্ষে আর কখনোই ন্যায়বিচারের দাবি তোলা সম্ভব নয়। কারণ ন্যায়–অন্যায়ের নৈতিক ভিত্তি তারাও অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে চীন বনাম রাশিয়া কিংবা ভারত বিতর্কের আড়ালে। ‘বামপন্থী’ শব্দটিরই এখন যতটুকু যা গ্ল্যামার অবশিষ্ট আছে, নেতৃত্ব বা আন্দোলনের কোনো কিছুই নেই।

ফলে আমাদের সামনে ‘এ আমাদের কী হলো!’ বা ‘আমরা কী এমন দেশ চেয়েছিলাম!’ টাইপের ‘সুশীল’ হা–হুতাশ ছাড়া আপাতত করার কিছু নেই। কারণ সমাধানের যে দীর্ঘ তরিকা ও পথ আছে, সেটি অনুসরণ করা এবং তা ধরে হেঁটে যাওয়া এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন চাইলেও পরিবর্তন আনা কষ্টসাধ্য, কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্র অনিয়মের ঝুলকালিতে কলুষিত হয়ে গেছে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান যে আশার প্রদীপ জ্বেলেছিল, সেই প্রদীপের তেলও শুকিয়ে শেষ। বোঝা হয়ে গেছে যে, যাই ঘটুক না কেন, নষ্ট করা বা নষ্ট হয়ে যাওয়া আমাদের মজ্জাগত স্বভাব।

তাই বলে কি সমাধান একেবারেই নেই? আছে। যদি কোনো দিন সৌভাগ্যদেবী আমাদের সাচ্চা মানুষ হওয়ার বর দেন, তবেই হয়তো এসে যাবে এক সত্যিকারের ‘বিপ্লব’। এর জন্য নিজেদের যেমন ঠিক হতে হবে, তেমনি ঠিক করতে হবে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য–উদ্দেশ্যও। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা আসলে কী চাই! নইলে আমরা এই বিশ্ব চরাচরের নিকষ ব্ল্যাকহোলের দিকেই যেতে থাকব শুধু, নাসা ডার্ট ছুঁড়েও আমাদের সেই কক্ষ থেকে চ্যুত করতে পারবে না!

লেখক: বার্তা সম্পাদক, চরচা

সম্পর্কিত

চীন কি ইরানকে বাঁচাতে আসবে?

ইরান এবং মার্কিন-ইসরায়েল জোটের মধ্যকার উত্তেজনা এখন এক চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী, সংবাদকক্ষ এবং নীতি-নির্ধারণী মহলে একটি প্রশ্ন নিয়েই বেশ গুঞ্জন চলছে: চীন কি শেষ পর্যন্ত ইরানের রক্ষাকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসবে? আর যদি আসে, তবে সেই সহায়তার ধরণ কেমন হবে?

ইরানে ট্রাম্পের হামলা যে ভয়ের জন্ম দিচ্ছে

ইরানি বাহিনীর হাতের কাছেই বহু লক্ষ্যবস্তু আছে। এর মধ্যে রয়েছে–হরমুজ প্রণালী বা বৃহত্তর উপসাগরে সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজ। নির্বাচিত লক্ষ্যবস্তুতে হামলা তেহরানের মিত্র ইয়েমেনের হুতি বাহিনীর ক্ষেত্রে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল, যাদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট